张平杰

2011年3月的一天。我被邀请去看一位艺术家的个人作品陈列,在这之前,我对他的作品没有丝毫了解,一如上海的艺术圈对其作品没有丝毫了解。这是一批刚从国外展后运回的作品,这位作者的首次个展地是英国伦敦皇家艺术学院。

施少平,1995年毕业于上海戏剧学院舞美系,而后几乎有十一年时间没有作画,他毕业后所从事的工作是令人羡慕的歌舞团管理层,然而是带团出国,世界各地巡演….. 这期间,他的收获是观看了西方博物馆的一流作品。….直到2006年辞职成为独立艺术家。

所有这些似乎并不重要,关键这位独立艺术家要选择和表现的对象,传达的观念,这或许是最重要的。你没有超越的眼光与关注点,你就无法从繁杂喧哗的当代艺术中找到切入点;找到领先于当下艺术的形式语言。

施少平抛开了当下艺术的流行术语,“我希望选择一种中立生物,它们存在于相对的底部,而人位于顶部。但如果我选择人作为主体,观众则会立即联想到性、文化或政治,这是我所希望避免的。青蛙也就自然而然地浮现出来。它提供了我创作思想上的自由度。”(作者语)

显然,即使他选择青蛙,也一定有他潜在的底部原因;施少平生长于一个生物学家的家庭,从小耳濡目染的是家里存放数量众多的各式标本。他父亲的生物实验,所有有关农作物的生物都是他父亲的研究对象,包括青蛙和各种昆虫。

但,这仅仅是一个生活印记,作者如果停留在描绘青蛙,他的作品就会令人泛味。施少平作品的意义在于;他的关注点是生物艺术,青蛙只是其生物衍化的母体文本。生物艺术自它诞生之日起,就开始了两条平行的轨迹;一条是视觉艺术阐述观念的历史,一条是生物实验--制作有生命作品的历史。这是二十一世纪作为生物学世纪的必然现象。艺术史的变革无不映像了科技发展的元素,只是当下生物艺术较之生物工程的凶猛发展,它还显得比较之弱。相比于现代艺术汇聚的千军万马,生物艺术集结的还是区区小众。

他开始转到以青蛙为母题的生物艺术,这或许还受他的老师李山的生物作品启发,他在这块天地里感受到了一个从未接触过的世界;就图像的表现方式而言,又是一个全新的、无可参照的领域。作为生物艺术绘画,施少平深知他不是为了描绘他所面对的对象,生物艺术的本质是关注物种对象的变异以及由此产生的新的形态。这种形态是生物生命的演绎,也是艺术图式的演绎。

这种演绎的过程是令人激动而又困惑的,首先艺术家必须和他的母题(对象物)附粘一体;你须知道它的体脉和生理构造;你要从这个逻辑出发去衍变它的状态,或者你要让它与某种生物体结合,成为你的新图像形式,这又是一个新生物体孕育的过程,当这个物体真正脱离母胎,有了呼吸,你的笔才获得自由;只有在这时,其形象才脱离原始文本即青蛙的干预而进入自主的表达。“很有意思的是当它真的发生时,你回头看看根本不是原来的想象,它具备了自己的生命,非常失控的一个结果确实是因你一直控制的过程造就的,它太令我着迷了。我的意识不断地在这种状态中寻找、观望,而最后我的体验就是自由意识带来的兴奋,其实是由青蛙引发的这个题材让我感觉更自由。”(作者语)

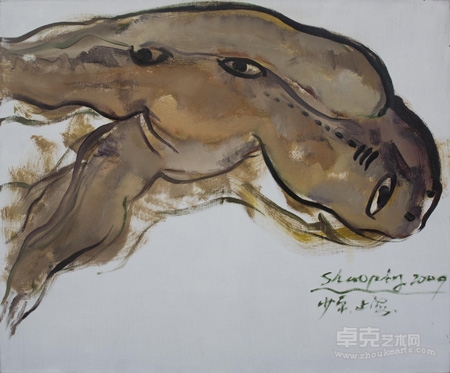

在莫·非系列中,蜕变是主体,同时也是主题。当这个异化的母体具有生命能量时,作品才能构成强大的气场,其中,肢体动作与眼睛设置是画面的神来之笔,它让布上的生物体成为可能。

施少平终于让他的布上生物存活,他可以与之互动,他运用具有水墨韵味的油画笔触让它自由舞动。这些蠕动的肢体,有着舞者风姿---艺术家经由它的内在逻辑去构成它的动态。“我为蜕变以及推进这一过程的因素所倾倒,她带领我们去到全新的领域,开启无限可能,并促使我们变得更强。”(作者语)

在施少平的作品中,廻荡着一种生命的气场感应,作为绘画语言,它提供了新的图式,作为生物体的虚拟蓝本,它又是新的生命样式。不管是虚写还是实写,它的观念传达是对生物变异、对未来社会面临挑战的预演。

这个过程同时也是对生物艺术的一个体验过程。它与当下艺术的孕育过程不同。这些样式的诞生和今日的时尚艺术已不具有上下文联系,它不是意识形态或社会思潮的映射。也不是抽象的纯率的观念表达。

很多人无法认识到生物变异带来的图像变异,自二十世纪末叶,艺术的发展已不再是单线线性的演绎,由于当代计算机、生物、纳米等科技发展的突飞猛进,它成为新艺术的源头,它的语言结构、美学表述和印象派以后的现代艺术几乎没有太大的关系,它更多的是面对未来社会将发生的地缘变化以及物种的变化。生物艺术的世界是如此广阔,而我们今天刚刚触到它的冰山一角。

生物工程的成果可以让生物的衍化从千百年缩短为几年;杰里米·里夫金(Jeremy·Rifkin)指出: “自开天辟地以来,我们是第一批制作生命的工程师。我们开始重新编制生物体的遗传密码,以适应文化和经济的种种需要或欲望。我们承担起了二次‘创世纪’的使命。这是一个合成造物的世纪,…..” (里夫金《生物技术世纪》p15/ The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World—Rifkin,J.) 艺术的前卫含义早已发生了根本的变化。达米埃·赫斯特(Damien Hirst)的鲨鱼也不再是当下艺术的范本。

二十一世纪最壮观的景象今天已经露出端倪;它不是英国科学家伊恩·维尔穆特博士(Ian·Wilmut)的克隆羊多利,而是美国科学家凡特(Craig·Venter)的人工合成基因的诞生;它由此宣告了人类再造生命时代的到来。2008年1月在他的实验室创造了世界上第一个人工合成生命体。这个本该是上帝的专利,现在被一位凡间的科学家替代;在这以前,2001年,一位叫爱德华·卡茨(Eduardo Kac)艺术家做了一个转基因荧光生物艺术作品,名为:第八天,意即上帝用七天时间创造了世间万物,而他的生物作品是离开上帝以后创造的。

此时,我正站在少平的工作室,这座1933年兴建的拜占庭风格的东正教教堂,夕阳送进最后几道余辉,在它的穹顶处编织了几束神秘的晕光,那么在教堂穹顶下、这个属于上帝的领地里----试图改变生物繁衍本来面貌的施少平,是否也在亵渎上帝呢? 2011年7月於上海寓所

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号