仔细看徐浡君的画作,感觉得出他不是一个安分守己的画家。他认为,生命贵在创作,如果一个画家按照一个既定的方式一沉不变地进行一种绘画表现是一件“麻烦”的事情,他这种意识的转变首先来源于人的本性,其次源于他的思考。一个时期和一个时期相比艺术在发展,解读他每个时期作品的不同,可以从他每一次创作感受出这位艺术家不断前进的画作思考。

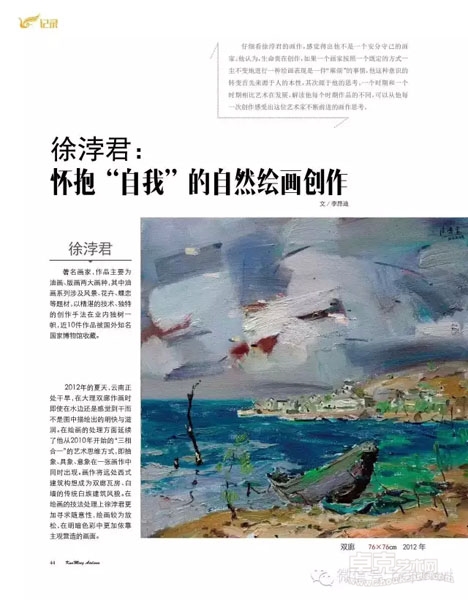

2012年的夏天,云南正处干旱,在大理双廊作画时,即使在水边还是感觉到干而不是图中描绘出的明快与滋润。在绘画的处理方面延续了他从2010年开始的“三相合一”的艺术思维方式,即抽象、具象、意向在一张画作中同时出现。画作将远处西式建筑构想成为双廊瓦房、白墙的传统白族建筑风貌。在绘画的技法处理上,徐浡君更加寻求随意性,绘画较为放松,在明暗色彩中更加依靠主观营造的画面。

创作引领自然

他认为:主观意识某种程度为唯心之上,带着自我的形象,面对这“形象”创作“形象”。“不是自然牵着我走,而是一种引领自然的绘画方式,跳出自然的客观性”,他说。此幅画作是腾冲银杏村,画上与房子时画得比较忽略,这是一种非常任性的表达,主要突出银杏,有的放矢,将人的视野与绘画充分地集中精力字绘画主体上。银杏树在色彩与线条上的表现也十分自我与任性,用笔飘逸,胸有成竹又随意,远看拥有着色彩的通透,此时表现力在色彩中彰显。

徐浡君层十多次进藏,时隔多年之后于今年再次到西藏实地写生,这张80x100cm画幅中左边山脚下的部分在绘画欣赏上十分精彩。色彩的层次感如音符跳跃,如诗般优美,一气呵成。这是徐浡君近五六年来较为放松的一种画风。画作在赶路的与众完成,展现出写生的珍贵。写生当中十分考验画家对审美的把控,此幅画中刚与柔、虚与实的结合过渡在短时间内完成,有着似音符般的灵性,用笔局部的表现极为精彩。

在西藏,徐浡君对自己创作想法也有一些自己的记录:“线条的、断裂的笔触象征着万江之源,面对真实的物象不为之所动,多数人被大山的气势所震撼,被自然牵着鼻子走,但我在思考用自己大脑的理念去绘造青藏高原物质的本身。在创作中的“打坐意象”很重要,直指核心问题包括民间的、上层的信仰积淀下来的多层面的一些元素,去思考到底是需要表现西藏的自然还是表现自己。”这种近乎颠覆又极富象征的表达,对于一个画家来说需要去怀抱真正属于自己的东西。

作画的本性与思考

2008年徐浡君的创作之路经历了从一开始的较为正统的方法至今的蜕变,回首他早期的画作觉得作品太中规中矩了一些,较为客观,也经历了“宿命论”的一些过程。

以画武定狮子山为例,他在作画时从作品的色彩、构图上更主观,在色彩方面把现实的色彩关系减弱了,形成一个很舒服的灰色调子,在这个时期徐浡君在个人色彩的修养追求上仍然喜欢这样的灰色调,所以在这样一个大的审美诉求和追求过程中,他在作品的表现上突出色调的呈现。并且,很讲究画的节奏和构成,这种构成仍是一种传统的构成,审美很

标准“,其”标准“可以作为褒义和贬义两方面的理解,是一种传统的暗示。

当时间来到2009年,创作曲靖的珠街时开始有些个人创作的想法,对枯树、村庄的表现与现实拉开了距离,强调主观与个性化的表现,画中其实也表现了徐浡君2009年自身个性。用笔较为方正,直来直去,较为刚硬的用笔力度,具有张力;色彩上也讲究一种过渡,与后期作品相比不同的是,笔触比较明显,徐浡君画作中带有个人的一些反叛与激进的态度,建筑物和风景都有些扭曲,虚与实的概括,将本来柔美的树叶主观化,这些“程式”化的传统庙会被抛弃,偏不为了保险而保险,成为了一种新的挑战与创作或是在某些阶段会有某些阶段的思考;在电杆和树木的都进行了一些夸张,有意的再一些构成上强调几何性,将“S”型概括为“Z”字形,有极强的“概括性”的处理,树叶的表现仍是比较狂放张扬是的,是呐喊、无奈,是冲破自己、冲破群体的一种表现,是徐浡君特有绘画表现力。

当谈到西方哲学对徐浡君绘画的影响是他认为:“在对中国人传统认识的表面的风景画这个概念是错的,风景仅仅是作为一个载体,我们刻意地暗战传统的思想来说分为‘人物、风景’,但西方的绘画思想对于这一块是模糊的,任何一个东西都是绘画思想的载体,都可以承载一种意识。”起初当徐浡君督导西方唯心主义哲学,在领悟这些哲学思想到绘画作品是读和创作是分离的,但最近三五年,他不喜欢按照一种固定的方式绘画,拥有了有自己的构图修养、色彩修养。

对于一个画家来说,当画作到达一定的高度时再往前迈一步都很难,徐浡君在绘画这座绘画山峰上不断攀登,坚持他个人的本性并且不断找寻着他自我创作思考的新高度。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号