在各色臻绝拍品中,常玉作为当今的市场热点和研究重点,以其东西方风格间融会贯通的解构创新立足。此件《镜前母与子》在巧妙布局的同时又延续了西方主题和东方雅趣,实为一件稀世难得的美学佳作。

LOT 027

常玉(1901-1966)| 镜前母与子

1930年代作 | 布面油画

55 × 46 cm

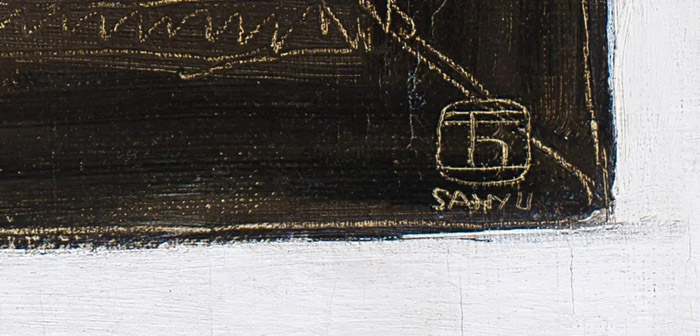

款 识:SANYU

钤 印:玉

RMB 13,800,000 - 18,800,000

永樂2020全球首拍现当代艺术夜场

出 版 LITERATURE

1.《家藏》 ,台湾家画廊,1992年

2.《典藏艺术杂志》 ,台湾典藏艺术杂志,1993年,P173

3.《常玉》 ,台湾淡水艺文中心,1994年,P18

4.《华裔美术选集-常玉》 ,台湾艺术家出版社,1995年,P112

5.《常玉画集》 ,台湾国立历史博物馆,1995年,P19

6.《常玉油画全集》 ,台湾台北国巨基金会,大未来艺术出版社,2001年,P175

7.《常玉-身体语言》 ,巴黎国立居美博物馆,2004年,P183

8.《世界名画家·常玉》 ,河北教育出版社,2010年,P222

9.《常玉油画全集第二册》 ,台湾台北财团法人立青文教基金会,2011年,P123

10.《同文之变》,台湾台北大未来林舍画廊,2014年,P29

展 览 | EXHIBITIONS

1.常玉 ,台北淡水艺文中心,台北,1994年

2.常玉 ,台北家画廊,台北,1995年

3.双玉交辉——常玉、潘玉良画展 ,台北国立历史博物馆,台北,1995年

4.常玉——身体语言 ,巴黎国立居美博物馆,巴黎,法国,2004年

5.玛丹娜遇见毛泽东德勒斯登 ,利普希乌斯宫艺术馆、德勒斯顿国家艺术博物馆,德国,2008年

6.寻脉造山 ,宝龙美术馆,上海,2017年

7.传统的复活——中国当代艺术的另一条线索,松美术馆,北京,2020年

8.永樂·中国艺术品大展,平安金融中心,深圳,2020年11月 / 上海展览中心,上海,2020年11月

来 源 | PROVENANCE

巴黎 亨利·皮耶·侯谢旧藏

巴黎 尚·克劳德·希耶戴旧藏

台北家画廊

台北苏富比1998年10月18日 Lot.44

现藏者购自上述拍卖

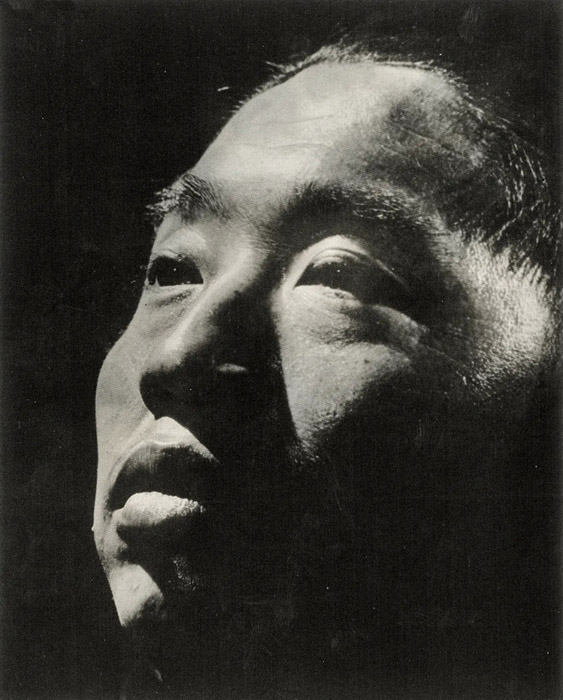

常玉

约翰·法兰寇摄影,1933年

我的生活中一无所有,我只是一个画家。对于我的作品,我认为无需赋予任何解释,当观赏我的作品时,应清楚了解我所要表达的.......只是一个简单的概念。

——常玉

常玉二、三十年代的作品明亮,画面大都由白、粉红、赭黄等浅色块构成主调,其间突出小块乌黑,画龙点睛,颇为醒目。由于色块与色块的明度十分接近,使用线条来勾勒或融洽物与物的区分,并使之彼此谐和。线条的颜色也甚浅,具似有似无的韵味。题材如粉红色的裸女点缀一团黑发、黑鞋或一只黑猫,有时索兴着一大块黑色的衣衫,求强烈的对照与反差;浅浅的瓶花或盆中瓜果,根据节律的须要也总有遣用浓黑的借口,是叶是果,任意点染,又或者索性以黑色的瓶来托明丽的花;椅上蜷缩的猫、舐盆的猫、扑蝶的猫、只突出黑色的眼和嘴的小鹿、懒躺着的豹……。无论是人是花是动物,似乎都被浸染在淡淡的粉红色的迷梦中。迷梦,使人坠入素白的宣纸上浑染的淡淡墨痕中。无疑,故国的宣纸哺育过少年常玉,这是终生不会消去的母亲的奶的馨香。宣纸的精魂伴随着巴黎的浪子,中国民间的乌黑的漆器又不断向浪子招魂。进入五、六十年代的常玉更钟情于漆黑了,他立足于漆黑的底色上勾勒出花卉、虎豹、女裸,如在浅底色上用线勾勒,那线也用乌黑的铁一般的线,肯定明确,入木三分,不再是迷梦,是一鞭一条痕的沉痛了。油画颜料色阶丰富,从纯白到漆黑,具备各种细微的音阶,常玉掌握了油彩的性能,西方的造型特征及其平面分割的构成规律,但他只选取有限几种中间色阶来与黑、白唱和,他在色彩中似乎很少谱交响乐而更爱奏悠悠长笛。在单纯的底色上,线之起舞便成了画面表现的焦点。他用线来占领空间,用线来吐诉情怀,在线之尽情伸展中,赤裸裸呈现了他的任性。但他的任性有时流于散漫,有些速写人体夸张过度,显得松软无力。他往往用毛笔一口气速写出人体,这还缘于他少年时代的书法功力。据资料,他早年曾学习过传统中国画,与书画久有姻缘,也还是书画之韵,赋予了他油画之魂。

——吴冠中《说常玉》

《文汇报》1996.12.12

| 孤单世界的温情一刻:

常玉《镜前母与子》

少年时期的常玉拜“晚清第一词人”赵熙为师学习书画诗词,后到上海学习,并赴东京考察,在二十出头的年纪时经由“勤工俭学”留学巴黎,其后长期定居巴黎。文化背景的繁复多元成为常玉绘画独树一帜的重要源泉,他一开始就选择不谙世事在巴黎享受浪漫而开放的艺术氛围,游学时期没有像徐悲鸿、林风眠那样接受正统的学院教育,而是在与学院派迥异甚至相对立的大茅屋研习现代素描技巧,并在此过程中持续尝试新材料、新方法。居住于文化艺术氛围浓厚的巴黎拉丁区的常玉在课业之外,常在咖啡馆读书和速写。由于他的生活以及创作能够完全融入至巴黎真真切切的现代生活之中,因此与同一时期大多留学欧洲的中国留学生驻留几年之后将改良版的西方油画创作方式带回国内大相径庭,常玉始终游走、浸润于法国的现代艺术氛围之中。在巴黎,常玉浪荡到六十多岁,期间只回国两次,他一生放纵,也不屑于利用时机,终身潦倒,最后因煤气中毒在巴黎离世。

常玉《白菊》 1931年作

常玉《粉红裸女》 1929年作

巴黎自由的环境给予常玉的艺术创作以充分的自由。吴冠中曾说:“我觉得常玉自己就是盆景,巴黎花圃里的东方盆景。”在常玉的绘画中,色彩和形式绰约而多姿,丝毫没有过多的修饰,于简单的线条之下蕴含着韵律美。他的色彩淡雅,既不拘泥于物体原有的颜色,也没有西方绘画对于视觉立体的追求。色彩在常玉的笔下成为一种气氛的烘托工具,而反之刻意凸显画面中的线条和形体。确切来说,这种被简化的形体和用色方式促使常玉能够脱域西方古典绘画体系的禁锢,从而常玉绘画创造出许多的可能性。而其中最重要的,便是能够在这种“可能性”的缝隙之间反溯并注入中国文人画的审美意趣。于是,在常玉的笔下,无论是花草、树木,抑或是动物、人体,都韵动出文人画的气息,从中可见中国传统美学对于“意象”的灵动表达和“物我合一”的艺术观念。

常玉好友亨利·皮尔·侯谢(Henri-Pierre Roché)

[左]常玉致侯谢信函,1930年5月15日

[右]《小型的收藏》序,侯谢手稿,1946年

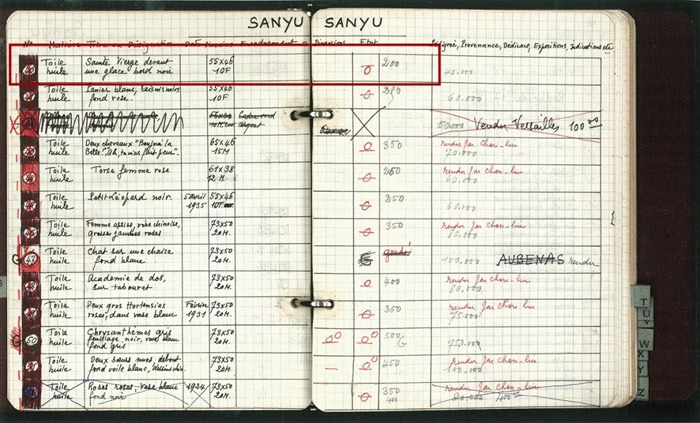

1929年,常玉结识法国著名的文人及收藏家—亨利·皮耶·侯谢(Henri-Pierre Roché),两人开启了短暂的合作。1938年经营家族产业的哥哥离世后,没有经济来源的常玉生活陷入极为窘迫的境地。侯谢成为常玉生活得以维持的重要经济来源,候谢不仅发掘了毕加索、布朗库西、杜尚等人,本人也是一位知名的文学家。在此期间侯谢收藏了常玉大量的油画作品,并谨慎细心地记录了所有艺术收藏,后来在他的第二任妻子丹尼丝协助下清点所有收藏并将其汇总成册。在侯谢眼里,常玉是中国艺术家中的佼佼者,从侯谢在日记中我们今天依旧能够清晰地一窥他与常玉交往的细节,包括清楚记录着他收藏常玉的111幅油画、600幅素描和34幅版画,而《镜前母与子》便被收录于这份详单之中。

常玉《镜前母与子》在亨利·皮尔·侯谢收藏之清单原始记录

亨利·皮尔·侯谢为常玉《镜前母与子》所作标签

对于在外漂泊一生,身在异乡的常玉来说,即使生命的晚期生活落魄,但他依旧倔强地说—“讨口也不回去”,“孤独”似乎成为其生命和创作的主题词。于是,在他的绘画中,表达亲情的作品近乎绝迹,因而这件作品尤为难得。在遭遇到环境的变迁、个人的遇合后,面对这尊充满慈爱温情的母子圣像,常玉也难免被打动,以这样一幅画寄物传情,所写之情不言而喻。

常玉《镜前母与子》

创作于二十世纪三十年代的绘画《镜前母与子》属于常玉早期油画的典型之作。在常玉的人生与艺术之中,总体而言交叠、夹杂着两种品质—“东方传统文化”和“西方酒神精神”。常玉熟稔掌握西方艺术精粹,但骨子里的中国书画之韵却赋予了他油画之魂。《镜前母与子》描绘的是家中梳妆台前的一尊圣母怀抱圣婴的瓷像,在一片平涂的白色背景里,瓷像有如舞台场景一样集中于画面中央,作为静物的范畴,凸显出欧洲古典主义艺术中的典型母题—“母与子”。在西方文化中,由于“圣母子”形象被作为宗教题材入画,因而往往在视觉上呈现为清晰的面貌。相比之下,常玉笔下的母子形象却是从具象之中抽离出来的含混图像,因而缺乏对于面部和服饰过多的细节刻画。无论如何,“形色”与“线条”的配搭无疑构成了传统圣像画的挑战。

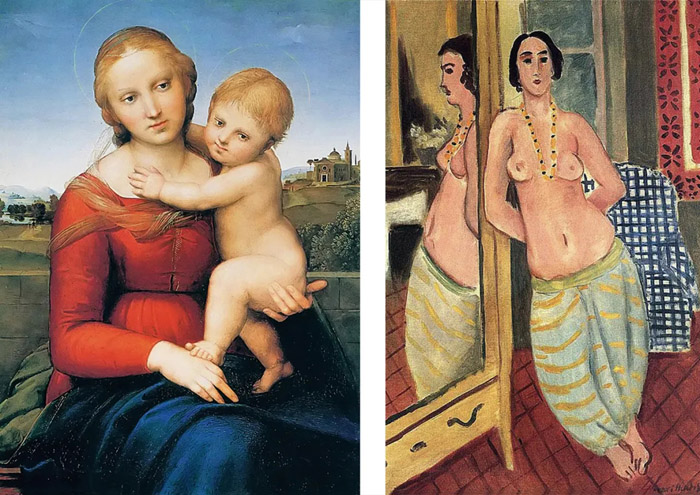

[左]拉斐尔《圣母子》约1505年作美国国家美术馆藏

[右]亨利·马蒂斯《站在镜前的宫女》 1923年作美国巴尔的摩美术馆藏

除了基督教的“圣母子”图像以外,中国的民间信仰中也常见“母子图像”,如画史中的“观音送子像”、“教子图”、“婴戏图”、“仕女图”、“美人童子”等。在以上传统图像中,女性要么处在“教子”的从属地位,要么处在“美人”的物化身份之中。而在常玉的这幅《镜前母与子》中,女性形象具有了一种超越性,衍化为母子情感的意象化表达以及东方文化独具的诗意美感。母子的身形线条流畅简洁,在镜子大面积的留白空间和黑镜框的共同映照之下,这一尊身影又显得异常孤独,更衬出母子之间的情感连接。在此,“母抱子”是以瓷像为载体呈现,非巍峨超然的姿态,因而显得平易近人却不失典雅矜持,是在超验的宗教之外更为烟火的人间生活。

常玉《镜前母与子》 局部

在《镜前母与子》中,画面的空间感显得相当有趣,运用了中国美学里的“留白”方式探索镜子内外的虚实空间,圣像被置于空荡荡的梳妆镜前,而瓷像的背面映射了“圣像”与“真实空间”之对比,同时也使有限的室内空间在视觉上得到了扩充。镜框以刮绘的方式营造出立体感,这种方式在常玉后期的创作尤为多见。他独具一格的东方签名就是在颜料未干的时候,迅速用笔刮出线条,上面是一个“玉”字,外面用框框住,下面签上“San Yu”。对于白色,常玉非常迷恋,画面中大面积平涂和母子形体均采用白色,但却刻意小心处理了白色的肌理层次,从而使大面积留白的镜子不失于空间感,配合着简约的构图充满灵气,流淌着浓厚的诗意。

常玉《镜前母与子》 局部

画中,寥寥数笔的圣母子线条带有柔和的气息,母子的身影好似墨水渐淡留下的轮廓线,线条的颜色甚浅,从而流散出似有似无的韵味。在单纯的底色上,常玉用“线”来吐诉情怀,这是一种带有个人风格的语言形式,线之起舞成了画面表现的焦点,其虚实有度令人想到水墨绘画的用线方式,也勾连起中国书法式线条的运用。在此过程中,常玉充分发挥线条的能量来控制画面的节奏,这幅作品几乎是一气呵成地以流畅的线条书写瓷像的物象形体,其用笔与常玉后期具有金石意味的雄劲书法线条有所不同。常玉凭借极具东方性的、行云流水般的简约线条勾勒出圣母子的形体,但同时,不可否认,这样的用笔也同构于西方现代艺术。这一时期的常玉深受巴黎画派的影响,一群来自不同国家的艺术家并没有统一主导的人物和共同的美学标准,却非常强调个性化的艺术处理。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号