现如今介绍刘光,先得说他是个“漆艺家”,然后才是画家。

由学画而始,因漆艺破壳而出,又在书画上寻根求源。

这是一条很有意思的成长曲线。

回想一下,他与刘开渠的成长之路颇有几分类似,由对书画的喜爱而发岔,分别走上了雕塑、漆艺这些在萧县艺术界并无多少深厚传承的领域。

或许有人说,我们萧县有汉雕与汉碑,我们有好多寺院的佛像,怎说无源头?

现在的人多习惯此类的牵强附会了,其实很扯淡。

我细细看刘光的漆艺获奖作品,越看越喜欢。

东西叫他弄得涵养妙思,形状与花饰灵动飞逸,样子小巧而又古拙有趣。

我昨天和刘光以及其他朋友讨论“隐美”,以为大漆有凸显华贵和隐含雍容多重展示方式。

后来想,美是主观的心理愉悦情绪,怎么定式它,都是一种框缚与霸道。

浅红、暗红、大红,各存其光彩,万种紫千面红的“红”才是真红。

在这个时代、这个节骨眼上遇见大漆,是刘光艺术生涯起步的大福、吉缘。

他真算是撞上了大运。

很多年来,曾经威重而象征国器的大漆,已沦陷为被看作是器物之匠技,长期被冷落于民间作坊。

没有这个时代,刘光也无可能与之相识。

中国文人、哲人喜欢在匠技和艺术定性上纠缠,言说其名实,偏要分开。

我们有时是真不明白老子“大器晚成、大音希声”的意思。

在古老的哲学思想里,文化艺术是一种光照,并非门槛、类别。

我们非常熟悉庄子描写的庖丁解牛的场景,那就是典型的艺术表现;那个庖丁就是个艺术家。

把艺术从匠技层面上与之断裂,动机并不那么单纯。

它更像是在展示,一群自命清高的文化人,将自己的那种方式定义为精英化的一种自恋心态。

你看乡间老太太精致的剪纸,小师傅手捏的泥娃,足可抵挡一大堆文人字画,他们就是无可置疑的艺术大家,而且可亲又可爱。

我这样说亦是有所本。

以大漆为例:

中国漆艺在20世纪下半叶经历了两次转变:一是它从民间作坊登堂入室进入高校,成为现代艺术教育的一门学科;二是从工艺美术转换为当代艺术观念的一种表达方式,由原来的工艺性制作成为一种艺术表达的语言。

这些年,全国美展最先展出的大都是漆画作品,其目的就是为了把中国曾有8000年的漆文化传统连接起来。

大漆就是这个时代艺术理念更革的经典。

这场冲击力极强的艺术变革,就是要打破所谓艺术的自设圈套、自命清高、唯我独尊,卸掉门槛,将月色、朝晖、星光一起放进来,各自绽放。

各领域中,数美术、音乐最具开放形态。

泥腿子的民歌与西装革履的歌剧美声同台,绝无高下之分。

一个人和一门艺术的结缘、相互成就,一定是心性的高度契合与相通,这种一致性极强的密切,甚至呈现不可思议的神秘色彩。

大漆为仪礼之华表,与传统国学渊源深厚,它需要相当的理论修为和历史素养,才能勾连出历史情绪的凝重。

大漆这家伙脾性亦烈,有人一碰它就过敏,多少爱好者因此被其冷冷的逼退。

大漆它也喜欢搞恶作剧,熬人性子到极限,一个小件作品也要做好几个月,甚至上半年。你耐不住性子它就跟你犯倔、耍脸子,没有时间的煎熬与打磨,你出不了精品。

刘光爱读书,国学、美术理论皆有厚度。

他性格里的沉静、坚韧、专注,似乎是专为大漆而生。

少数人也有与大漆厮磨的耐性,但熬长了会将艺术灵性变成技艺上的娴熟,磨跑、磨平心思的轻盈、飞逸,能做出厚重感,但就是没有灵气,到最终还是被人视为匠技。

刘光能工匠一般的细细的稳稳的做,心里却是彩蝶飞舞鲜花丛的绚烂,手法、物件也随之灵动起来。

刘光喜欢大漆,大漆也喜欢刘光。

用玩笑话说,他俩是天造地设的一对。

刘光本就有书画的功底,足以让他入门后即可在大漆艺术上钻研精进,大举直入,攻城略地。

但他偏走了迂回包抄的弯路,大漆、书画、雕刻、木艺一起来。

他本能的意识到,如果想把漆艺做好,内深外展方能有所造就。

如果只在漆艺的圈圈内闭门造车打转转,很可能把自己局限在一条幽深而窄的死胡同。

纸与墨产生的氤氲味道,不同立体的雕刻,传统玉器、青铜器的造型,版画的手工制作等等,这些了解得越多,就越会推展个人漆艺创作的宽度。

有时你站在另一种艺术形式上换位思考大漆,就能有更多的灵感。

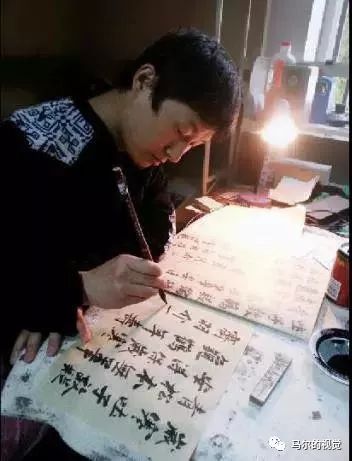

他在天津求学时有空就练字,近乎痴迷。

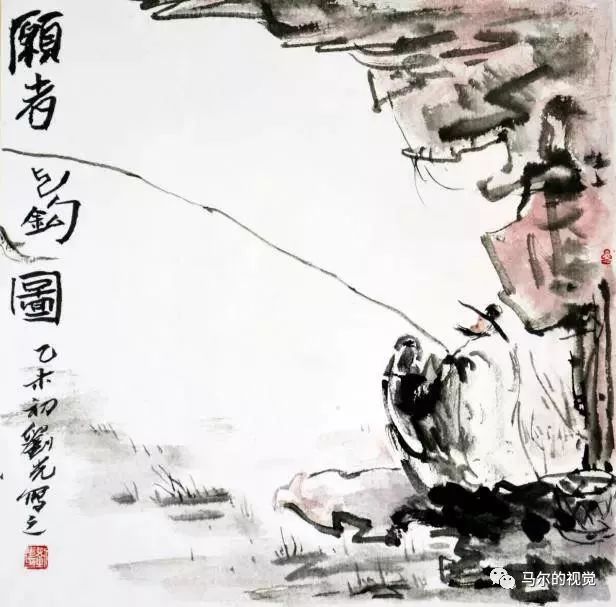

经曾广才老师引荐,他有幸认识尹沧海老师,尹老师的大写意国画,笔致潇洒、境界幽远。

那时起,他才真正觉悟,这才是水墨画的样式,开始与之亲切接触。

谁知一画就入迷,笔墨神采奕奕。

原只想为漆艺旁类触通,竟成手拉手、肩并肩的站立。

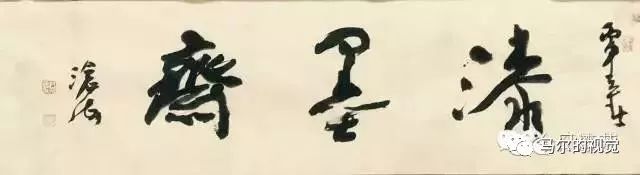

尹老师的漆墨堂”几个字的题写特别有味道;不单是字好,也充满对刘光水墨艺术抱有的殷殷期待。

刘光的水墨作品有飘逸,亦见拙趣。

灵动而拙,不仅是他对自己大漆作品的风格寻觅,亦是对自己书法、水墨画作品的追求。

刘光似有感悟。

做着做着,刘光也有大喜大悟:水墨和大漆的暗合、勾连、混搭,不只能融会贯通,并立也能大放出别裁的异彩。

中国文化中对少年得志有一种恐惧,原因很复杂。

一是对时间和功力的关联抱有定见,以为快速高升有可能失速,危险极大,把持不住的、泯然众人的也大有人在;再就是潜规则中充斥的论资排辈的长幼秩序,视蹿红为混乱排位次序的大威胁。

老派比较欣赏的还是大器晚成,到了晚成的岁数,心也宽了,名利心也淡了,成了也就稳住了。

刘光由漆艺而撞入事业捷径,大学期间即开个展,得奖多多;这几年事业更是突飞猛进,声誉日隆,知名度大增。

他很快就有可能会成为大小艺术品市场盯着的小红人、热人。

你去想刘光的发展,直路、弯路无非是两种:要么经受住了市场经济的诱惑,在继续钻研、精进上咬定不松口,他依然是萧人刘光,心静如水、宠辱不惊;要么是一时春风得意的宠儿骄子刘光,慢慢享受被瞩目,围着市场打转,扛着订单忙活,最终扭曲自己的大器之相。

特别喜欢春节期间与刘光的一张合影。

我俩都穿着老棉袄,眉眼里没有野心,没有欲望,温温和和的笑着。

他是萧人刘光,我是珠城人马尔。

我们都是一条小街里百姓人家走出的娃儿,知道天有多高,地有多阔;俩娃儿虽是一个事业起步有成,一个徐徐到站,但应该都不会迷失在大马路上。

一辈子平平常常、普普通通,各自做着喜欢的事情就好。

我似乎看明白了一个道理。

写作原是有两段路要走,一段表面上是在写别人、他物,其实你一直都在寻找自己,在跟自己交谈。

自己圆满了,你就会走第二段,用完整的自己,和世界交谈。

我不想用“镜子”来描写自我交谈的状态,因为没有那么直接;我也不想用“对话”一词,它太大,也太冷漠。

和世界交谈的写作才能称得起“创作”、“创造”之名。

有的人,一辈子都在自己的心里和自己打转转。

我要感谢刘光,感谢所有我写过的人,我在从你们身上寻找有关于自己的答案。

有一天,我会找到,并开始真正意义上的创作——和世界交谈。

我与刘光合影照片背景的漆画、古琴,还有在我们之间露出脸面的一个有点小调皮的字:“茶”,几乎就是我们人生的最大乐趣与小小的虚荣。

此刻,我们再不会被其它扰乱、迷惑。

刘光跟我说,他要将戊戌年的作品落款改为:萧人刘光;这是对我俩相识的缘份的纪念。

这一瞬间,我被真挚、质朴的刘光深深打动。

其实,我们都是彼此眼里、心中的萧人。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号