说漆艺 · 东方之意韵

◎AHNU

在中国漆之为用

已经有近万年历史

漆器

作为中华文明的瑰宝

任凭时光如梭

它就在那里

不惊,不动

沉淀岁月留下的痕迹

即便剥去华美的外衣

留下的也是最质朴的本真

最震撼世界的美!

「漆的简史」

“漆”字是中国象形字,由漆树上割八字形流出生漆之意。

中国漆器可考证时间距今七千余年前的新石器时代遗址中,浙江余姚发现的髹漆木碗。商周时期涂饰漆器物作为随葬礼器。战国、秦汉期间,“丹漆雕几”之美遽然变成上流社会的“追逐目标”。

先秦时期,漆器一定程度上取代了青铜器,应用于生活,乐器,丧葬用具,兵器等,发挥了极其重要的作用。湖北曾侯乙墓出土的漆器有220多件,这些漆器是楚墓中年代最早也是最为精彩的,而且品类全,器型大,风格古朴,体现了楚文化的神韵。这个时期的漆器多,髹朱饰黑,或髹黑饰朱。

汉代,漆器进入其历史的鼎盛时期,品类开始丰富细化,工艺技法丰富,类似玳瑁、镶嵌、堆漆等技术开始出现。马王堆出土的漆器就是这一时期宝贵的财富(共出土700件漆器,大部分饰有花纹),出土的漆案、云纹漆鼎、耳杯等现在也成为重要的仿古对象。

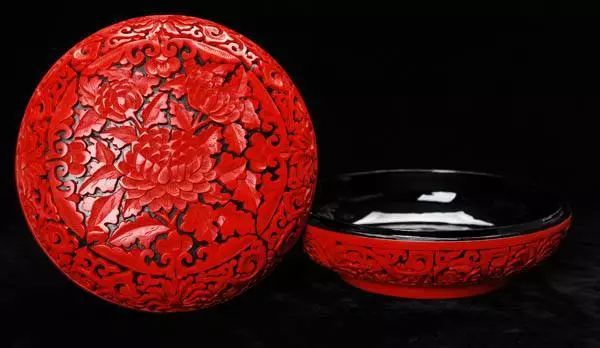

唐代漆器达到了空前的水平,有用稠漆堆塑成型的凸起花纹的堆漆;有用贝壳裁切成物象,上施线雕,在漆面上镶嵌成纹的螺钿器;有用金、银花片镶嵌而成的金银平脱器。工艺超越前代,镂刻錾凿,精妙绝伦,与漆工艺相结合,成为代表唐代风格的一种工艺品,剔红漆器在唐代也已出现。

宋元时期的代表是雕漆。雕漆是把天然漆料在胎上涂抹出一定厚度,再用刀在堆起的平面漆胎上雕刻花纹的技法,根据色彩的不同,亦有“剔红”“剔黑”、“剔彩”及“剔犀”名目,以北京的剔红,山西的剔犀出名夺彩。元代漆工张成、杨茂为这一时期的代表人物,在故宫博物馆及安徽省博物馆等均有他们的藏品,刀法藏锋不露、磨工圆滑,浑厚古朴。

黄山的菠萝漆在南宋时期多为进贡的物品,也很可惜,苦苦支撑到抗日时期失传,还好经后人恢复了一部分的面貌,菠萝漆又名犀皮漆、虎皮漆,属于变涂工艺的。

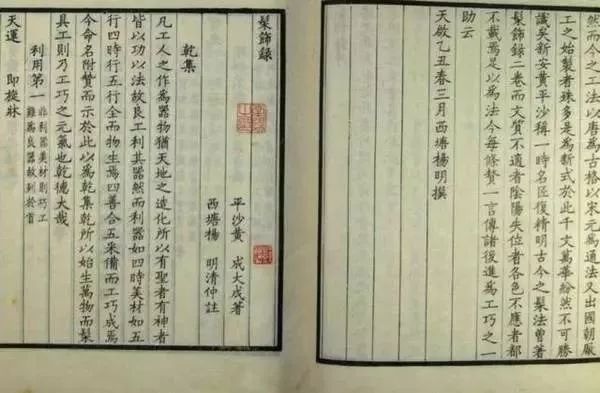

明清时期当时除了官设的漆器厂外,民间漆器生产也遍及大江南北,而且江南漆器名家辈出。乾隆时期,对于雕漆的喜好,使雕漆繁荣一时,后衰落几近消亡。明时期,髹饰录诞生,有着历史不可磨灭的闪光点,明代隆庆年间(1567—1572年)安徽新安平沙黄大成所著《髹饰录》。髹饰录在我国早已失传,仅有手写孤本藏日本蒹葭堂,世称蒹葭本,是髹饰录研究的唯一依据,一九二七年经过多方努力获得蒹葭本的复抄本。

「学习与传承」

这个暑假,安徽师范大学的工艺美术专业的学生将借助暑期社会实践的机会,跟随刘光老师一起,学习并且传承这门凝聚了东方意韵的传统漆工艺。

漆有自己的生命

做漆就像一个生命的生长过程

每一次调漆补缺,每一次精心描绘

总能带给我们无限的可能

大千世界万万象

归于一室衍芳华

图为同学们在刘光工作室中欣赏与研究漆艺作品

传承不是呆在老房子里

或者是通过加固老房子来实现传承

传承不是啃老

传承应该从传统中连根拔起

怀着乡愁远行和冒险

去寻找和去连接一个不知道的家园

处处是创造之地

人人皆是创造之人

图为刘光老师为同学们悉心讲解示范,以及同学们动手实践漆器推光

漆艺的创作是有趣的,像一场没有规则的游戏,其中的设定多随“漆”的意愿。趣味存在于变化中,打破“胸有成竹”的自信。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号