前奏·永樂夏季拍卖会

LOT 769

北京近日饱受黄沙侵袭,漫天黄沙里,仿佛自己穿越回到了古代。关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。在古画的黄烟中,烟气氤氲,日光树影婆娑重叠。不过为什么古画都是黄色的?古代每天都是沙尘天吗?

这还要从材质说起。宋画多以绢作,丝织品由其本身的材料属性决定了它的“弱质”、易损、难保存。丝织品文物是由蛋白质组成,属于有机物,这些有机物又是霉菌和细菌的丰富养料,所以很容易发生虫蛀现象。促使丝织品朽坏的最常见因素有潮湿、温热、通风不良、动植物病害的侵蚀,对酸、碱、盐、氧化剂、还原剂以及空气、温度、光和热等都比较敏感。温度过高会造成织物的干朽或脆裂,从而使丝织品糟朽变色暴露在过多的光和有害气体下也会引起糟朽变质。若接触到金属如铜、铁等,则会被形成的金属氧化物腐蚀而生成锈斑。昆虫及微生物的排泄物如粪便等也会腐蚀和污染织物,导致丝绸老化,对丝织文物造成深度破坏。

所以我们看到的宋画都是经历了千年时光的洗礼,带着风、温度和阳光向我们讲述它的故事。不在黄沙中,但在红尘间。红尘滚滚,潮起潮落,生生不息。

观潮文化的缘起

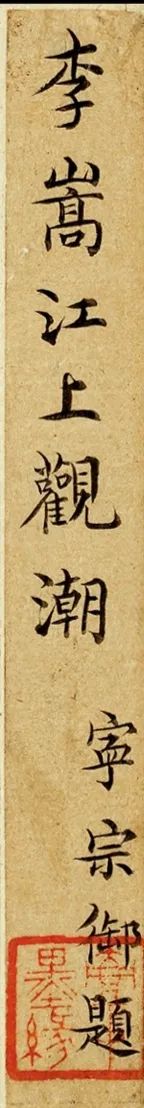

南宋 | 佚名(旧传宋·李嵩)(1166-1243)| 江上观潮 局部

钱塘观潮的习俗由来已久,始于汉魏,盛行于两宋。汉景帝时期,梁王刘武的宾客枚乘(?—前140)在其《七发》赋有云:“将以八月之望,与诸侯远方交游兄弟并往观涛乎广陵之曲江。”东汉王充曰:“广陵曲江有涛,文人赋之。”说明最迟在西汉时期,钱塘江潮在时人心中,已经成为一道景观,观潮已经成为了一种普遍的文化现象。东晋五胡乱华,中原百姓南迁,使江浙一带的文化更加多元,后又经南越,南宋时期的经营发展,杭州更加繁华,也使得观赏风气越来越盛。文人更是不吝笔墨,代代都会用华丽辞赋对潮水吟咏。东晋顾恺之看到巨浪白涛之奇景,作《观潮赋》,发出“临浙江以北脊,壮沧海之宏流,水无涯而合岸,山孤映而若浮”的感叹。到了唐代,钱塘江的美在文人笔下更是到了无以复加的程度。白居易任杭州刺史时,他曾有《咏潮》诗一首,留下“早潮才落晚潮来,一月周流六十回,不独光阴朝复暮,杭州老去被人催”的千古名句。南宋时期的观潮和祭潮活动:

两宋时期钱塘观潮之风更盛,特别是在南宋定都临安之后,大批的文人不断集中到临安。如果说五胡乱华时,文人南迁让江浙一带的文化更多元,那么南宋定都,让江浙文化变成了一种带有宫庭气质的主流文化。除了有像范中淹、蔡襄、米芾等一代文豪的华丽辞赋之外,还有官方举行的军事演习,以及民间的祭潮、弄潮等竞技活动。这些活动让观潮有了一定的军事和政治的意味。祭潮的盛况,在南宋《梦粱录》也有记载:“每岁八月内,潮怒胜于常时,都人(杭州人)自十一日起,便有观者,至十六、十八日倾城而出,车马纷纷。”《梦粱录·观潮》记载了祭潮要情形:“其日帅司备牲礼、草履、沙木板,于潮来之际俱祭于江中。士庶多以经文,投于江内。“接下来由专业的弄潮团队进行表演。《汉书·地理志》说:“(越人)常在水中,故断其发,文其身,以像龙之子,故不伤害也。”这些弄潮人“绣胸文胫踏浪儿“,保存着断发、纹身的习俗,为了能躲避灾祸。祭潮活动是吴越祭祀潮神传统的延续,祭祀的对像是伍子胥,乡传伍子胥屡次劝谏吴王,吴王不听,却赐剑要伍子胥自杀。伍子胥临死时,要人把他的眼睛挖出来挂在国都城门,以观越国灭吴。吴王命人将伍子胥尸体投入江中,当日即为八月十八。自此,钱塘江就有了滚滚大潮,即是伍子胥随潮而来,成了潮神。除了水上军事演习,祭潮以外,还发展出了若干种水上体育竞技项目,如水球、游泳、赛龙舟等。

南宋宫廷举办的军演活动,在南宋周密《武林旧事》中,详细地讲述了军事演习的细节:每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸,既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标槍舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。烟消波静,则一舸无迹,仅有敌船为火所焚,随波而逝。吴自牧《观潮》也提到了当时阅兵场面:“杀一儆百且帅府节制水军,校阅水阵,统制部押于潮未来时下水打阵展旗,百端呈拽。又于水中动鼓吹,前面导引,后台将官于水面舟楫分布左右,旗帜满船。上等舞枪飞箭,分列交战;试炮放烟,捷追敌舟;火箭群下,烧毁成功。”这样的军事演习,是“每岁”都要举行的。

在观潮文化基础上

形成的观潮图式

南宋时期,中秋观潮已是一项重要活动,在文化的各个方面都有所反映。诗辞方面,出现了诸多咏潮诗;水上竞技方面,出现了祭潮、弄潮和军演等活动;同样,这样的文化潮流在绘画方面有所反映。并且由于皇室的参与,让观潮图式成为南宋绘画的主流题材之一。苏州博物馆有夏圭《钱塘观潮图》(见图1),台北故宫藏李嵩《月夜观潮图》页,北京故宫所藏《钱塘观潮图》卷,都是对南宋观潮活动较为详实的描绘。此件旧传为李嵩的《江上观潮图》页即是南宋时期“观潮”图式的典型代表。

图1

江上观潮

《江上观潮图》远景用平涂法,绘远山如黛,逶迤连绵。中间绘潮水涌罢,白浪呈一直线状奔驰而来。近景绘宫船一桅,船上人头攒动,船首….船尾….船下聊聊数笔,表现水波的流动。宫室半隐于巉岩,周围杂树掩映。杂树中,有的用朱砂点杂叶片,点出画面的时间为秋季。统观整个画面,大面积的留白,虽不着一笔却表现出了江面的平静。左侧的白涛奔涌而来,动势逐渐向右移动。与江面的静形成对比。右下角的山石宫室,用墨沉着,也更为精细和写实,使得画面更显生趣。

几次观潮题材

绘画的异同

《江上观潮图》与夏圭《钱塘观潮图》、李嵩《月夜观潮图》都是南宋时期写实性的作品。主要的构图极为相似。从远及近都是远山、白浪、楼阁或宝塔的一角式构图。夏圭的《钱塘观潮图》画面中有宝塔一座,应为建于北宋时期的六和塔,六和塔至今被称为最佳的观潮地点。而《月夜观潮图》和本次拍卖的《江上观潮图》,画的都是南宋宫室附近观潮。但二者也有着不小的区别。台北故宫所藏李嵩《月夜观潮图》页,画面取景较近,视角也较为狭窄。画面中最重要的元素已经不是潮水,而是南宋宫庭的建筑及生活。有着较重的政治性。而此件《江上观潮图》,画面中的远山明显多于前者,宫室的楼阁画的较小,退居于画面右下角。除了主殿外,其它的宫殿只画出了屋脊。说明《江上观潮图》作者在创作时,取景更加宏大,视角更加高远。而画面中的白浪的体积明显大于近景的宫室,让人感觉到钱塘江大潮的雄壮和崇高。

流传与递藏

南宋首都夏日炎热,蚊虫较多。人们喜欢用扇子驱赶蚊虫,因此扇面画应运而生。其中虚实相济的山水画,工笔精丽的花鸟画,一直为人们所喜欢。由于时代久远,保存下来的完整团扇几乎不见,现在能看到的主要是以扇面的形式。历代藏家都把这种宋代扇面装成册或页,视若拱璧。据资料可知,《江上观潮图》在清代之后逐渐有了藏家的线索。“李在铣印”、“芝陔”两印即为李芝陔收藏印。李芝陔(19世纪),名侯,字在铣,涿鹿人,曾为涿州知府,清咸同间京城著名鉴藏家。在收藏圈,与李恩庆、李佐贤并称京城三李。可惜的是,其它三人均有书画录存世(李恩庆《爱吾庐书画记》存世为容庚抄本),唯李芝陔没有。故宫博物院藏赵孟頫《秀石疏林》卷(见图2)即曾为李芝陔所藏。波士顿美术馆藏宋代团扇一组同为李在铣旧物(见图3)。可见其收藏品质之高。进入晚清民国杨荫北成为了新的收藏者。“壶公心赏”、“壶中墨缘”即为杨氏鉴藏印。杨寿枢(1863——1944),字荫北,号壶公,江苏省金匮县人。官至光禄寺少卿。1911年,以军机钦班三品章京授庆亲王内阁制诰局局长,辛亥革命后,任参政院参政。杨荫北以其雄厚的资本实力,精进的鉴定水平名震北方收藏界,黄宾虹、关伯珩、叶恭绰、恽毓鼎无不是其座上宾客。上海博物馆藏王蒙《丹山瀛海图》、故宫博物院藏吴历《兴福庵感旧图卷》、恽寿平《一竹斋图卷》皆是杨氏旧物。

图2

图3

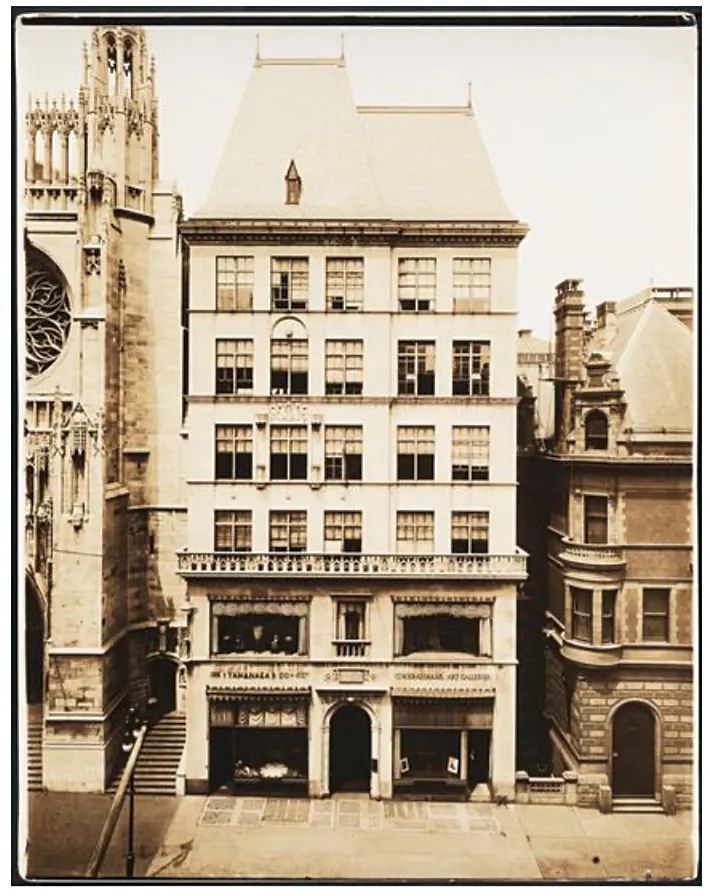

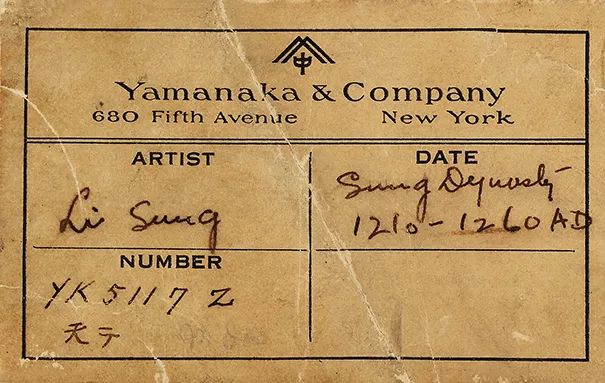

之后的收藏者便是大名鼎鼎的山中定次郎。折册后有山中商会标签一枚,编号:YK5177Z。山中定次郎于1900年来到中国,1917年在东城麻线胡同三号设办事处,成为日本在华最大的古玩商之一。1912年时,他结交了恭亲王溥伟,与山不六三郎、冈田友次一起到恭王府的库房观赏府中珍宝。山中定次郎买下了恭王府绝大部分藏品,一举奠定了山中商会中国文物收藏于世界首屈一指的地位。

科技手段的运用

纸绢年代的鉴定也是古代字画断代的重要依据。近代鉴藏界泰斗张葱玉先生在《怎样鉴定书画》一书中亦有专文讲述纸绢鉴定的重要作用。随着时代的变化科技的发展,近年运用科技手段延展于书画鉴定的应用也越来越常见。

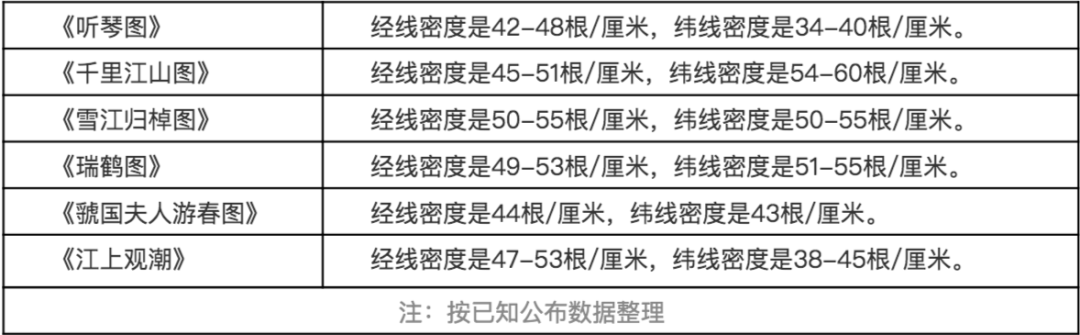

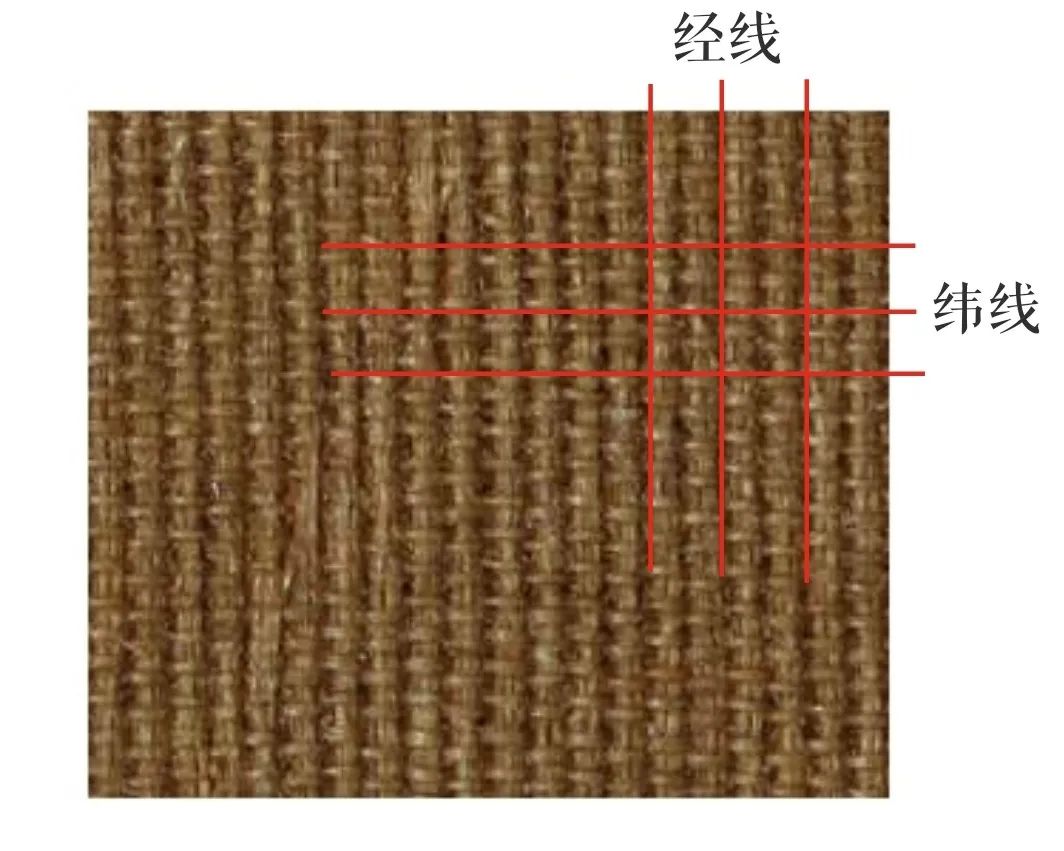

五代、北宋初年织绢在沿袭了前人单丝的技术后更多的应用了双丝织法,这种双丝绢的经线每两根(即双丝)为一组,每两组之间约有一根丝的空隙,纬线是单丝,纬经交织时,经线的两根丝同时沉在下面或浮在上面的绢,称之为双丝绢。据现有公开资料显示,辽宁博物院藏宋徽宗《瑞鹤图》、《虢国夫人游春图》,故宫博物院藏宋徽宗《雪江归棹图》、王希孟《千里江山图》、宋徽宗《听琴图》等重多宋代宫廷绘画均为双丝织绢。经织物密度分析仪、三维视频显微镜、便携式显微镜等三种仪器拍摄检测,《江上观潮图》所用绢的组织结构与织法与宋代用绢相同,经纬织造整均匀、细密,为双丝绢。检测结果具体为:经线密度为47—53根/厘米,纬线密度38—45根/厘米。经对比可知《江上观潮图》质地应为宋代宫廷织绢。

丝绢经纬密度对比表

《大英博物馆世界简史》前言中有这样一段话“博物馆的功能是通过文物来讲述历史,就是以物述史。关于历史,我们有很多文字资料可以参照,去了解,博物馆却有一个特殊性,它是靠文物的,不是靠说的,因为文字的历史永远有倾向性,但是物品它是客观存在的。”

lot769 绢素经纬线局部

通过《江上观潮图》去感知宋代艺术家的笔墨语言,宋代宫廷的织绢特点,去认知千百年来的观潮文化、观潮形式。用以此画作叙述历史的方式畅游1000年前的宋代文明史。再回到《观潮图》的画面,不正是唐代诗人宋之问词中所描述的“楼观沧海日,门对浙江潮”。

[1]李玲. 古代丝绸的老化及其保护[J]. 江汉考古, 2002(02):81-84.

[2]陈元生,解玉林. 影响文物保存的环境因素[J]. 文物保护与考古科学(2期):37-43.

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号