中国嘉德香港2021春季拍卖会

亚洲二十世纪及当代艺术

拍卖:4月23日丨10:30am

预展:4月18-20日丨10am-8pm

4月21-22日|10am-6pm

香港会议展览中心丨展览厅5FG

风筝不断线,

中国现代美学的复兴

形式美探索的重要开篇:

《桂林春晓》

吴冠中

桂林春晓

油彩 纸板 | 一九七三年作 |28 × 36 cm

Wu Guanzhong

Spring in Guilin

Oil on paperboard |Painted in 1973

出版

2010年,《风筝不断线——缅怀吴冠中先生经典作品收藏大展》,保利艺术博物馆,北京,第28页

2010年8月30日至9月6日,「风筝不断线—缅怀吴冠中先生经典作品收藏大展」,保利艺术博物馆,北京

来源

艺术家孙女吴曲珍藏(艺术家生前馈赠)

2010年12月1日,北京保利秋季拍卖会,拍品编号1003

2013年4月7日,香港保利春季拍卖会,拍品编号105

现亚洲重要私人藏家直接购自上述来源

附:艺术家孙女吴曲亲签之作品保证书

估价 ESTIMATE:

HKD 5,500,000 – 10,000,000

1971年,受特殊年代影响有长达六年未能绘画的吴冠中,终于被允许在周日作画,次年,他与妻子赴贵阳探望病中的岳母,在途经桂林的短暂停留期间,吴冠中创作了一批写生作品,从而开启了贯穿于其毕生艺术生涯的「桂林风景系列」。作为此系列的开篇之作,完成于1973年的《桂林春晓》以极其罕见的宏大视角、丰富的画面元素以及全景式的构图囊括了桂林阳朔、漓江竹林两大日后艺术家江南风景的核心地标,并在日后以此为蓝本,成就了如《桂林景色》、《初春》等诸多代表作,可见其不同凡响的收藏价值。吴冠中生前对此作极为珍视,并将之赠予他唯一的孙女,直至2010年此作方首次释出市场,来源清晰,难能可贵。

吴冠中日后以《桂林晓春》为蓝本,绘制了11件桂林风景题材作品,如《桂林景色》、《初春》等诸多拍卖高价代表作

吴冠中日后以《桂林晓春》为蓝本,绘制了11件桂林风景题材作品,如《桂林景色》、《初春》等诸多拍卖高价代表作见微知著,水绿山青春日长

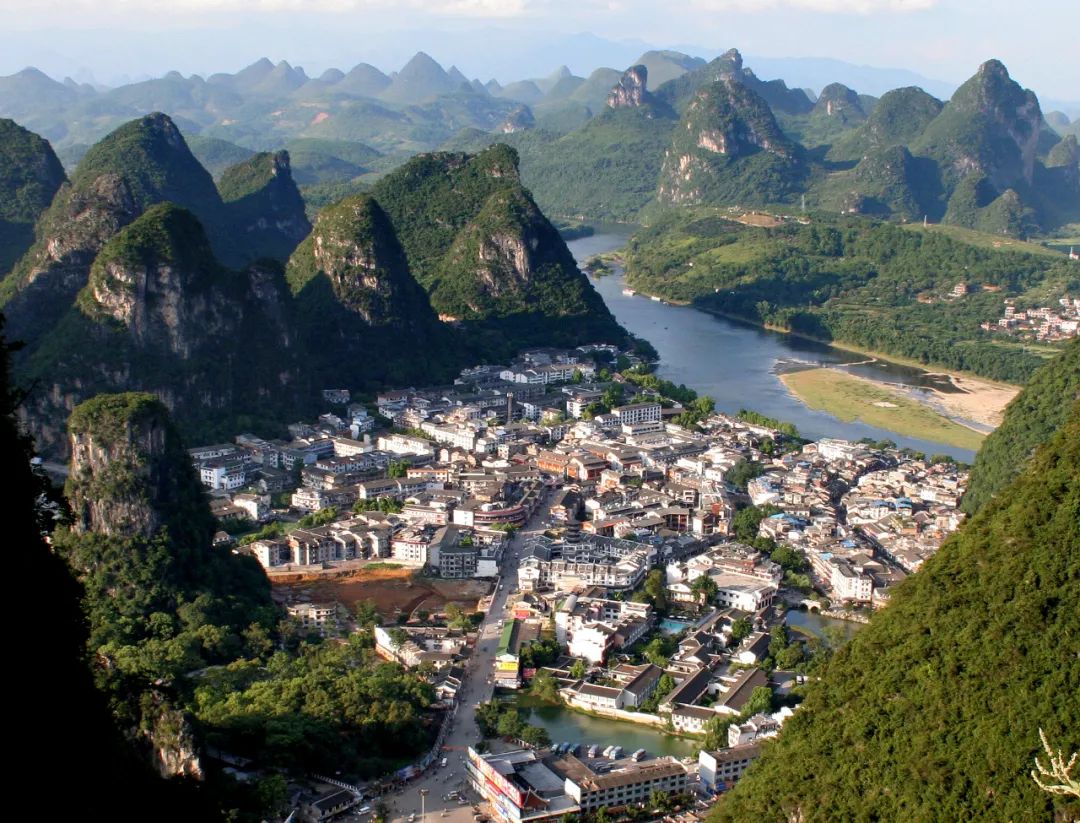

画面以略带俯视的广博视角,于方寸之中,一展阳朔山水之灵秀,通过色块组织空间丰富的层次,给予画面一种跌宕起伏的节奏和韵律,呼应其所追求「美就美在鳞次栉比和参差错落」的色面结构美感。

上:桂林阳朔的迷人风景

下:吴冠中《桂林春晓》(拍品编号 60)

吴冠中尤其偏爱晓春之时的江南山水,对此时水色淋漓、气象氤氲的自然气候十分眷恋,他曾在《大江南北》一文中提及:「柳梢初冒新芽,尚未吐叶,疏疏的枝条随风飘摇,远远看去,通体呈现着朦胧的、半透明的灰冷色调。这时候,春水微绿,远山偏青,湿润的堤岸带生褐色,彼此间的色彩融洽和谐,都很谦虚,谁也不欺压谁……我要赶在春风之前,仔细观察她是如何染绿了江南岸」。《桂林春晓》中,艺术家以整体灰绿色调将大地尚未完全「换上春之绿衣」的春晓风貌诉诸笔端,藉由中国传统墨法的枯、湿、浓、淡,特别以湿笔体现桂林的潮湿的气候,传承中国传统美学的同时赋予油彩独树一格的革新笔意。

吴冠中《桂林春晓》作品局部

迥异于西方对自然风景色彩的捕捉,吴冠中将视觉以外的感官,如皮肤的触觉,经由内化与沉淀,成就平衡现象与心象的一番风景。他充份利用油画的丰富色感,捕捉「大自然那种千变万化瞬间即逝的新鲜色彩感」,传达春意生机盎然的气氛、美好的生命感受以及对自然静观的企盼,以此承续了中国传统文化的融情入景、写景言情,在风景写实中同时创造意境的审美特色,在「包含生命情境和人生感悟」的桂林春景中,凝聚自我「油画民族化」的至高成就。

笔中含情,「水陆兼程」之大成:

《池塘人家(故乡)》

吴冠中

池塘人家(故乡)

油彩 木板 | 一九九六年作 | 61.4 × 46 cm

Wu Guanzhong

Pondside Households (Hometown)

Oil on board | Painted in 1996

出版

1996年,《吴冠中画选60s-90s》,中国三峡出版社,北京,第122页,图版101号

2007年,《吴冠中全集:第四卷》,湖南美术出版社,长沙,第167页

来源

2013年10月6日,香港保利秋季拍卖会,拍品编号14

亚洲重要私人收藏

估价 ESTIMATE:

HKD 12,000,000 – 20,000,000

自1974开始,吴冠中积极投身水墨创作,伴随80年代逐渐臻熟的笔墨技巧,传统水墨写意的情怀自然流淌在他油画的创作之中,成为他探索「中国画现代性」的重要突破口。

左:1991年7月,法国驻华大使马腾代表法国文化部向吴冠中授勋

右:1992年,吴冠中在伦敦大英博物馆举办展览

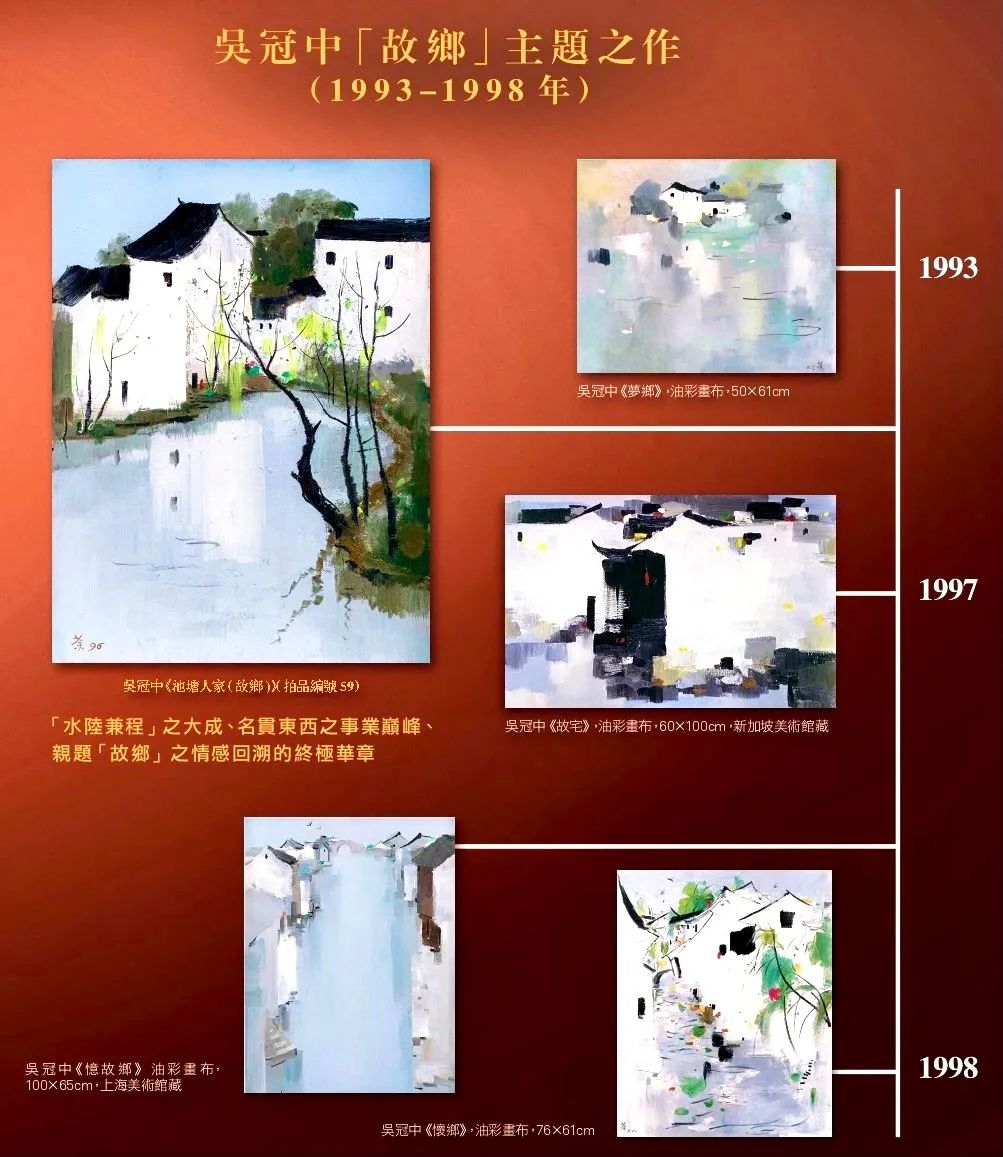

《池塘人家(故乡)》即诞生于吴冠中国际声誉及其创作成就攀升至巅峰的1996年,作品来源详实,不仅收录于艺术家全集中,更被艺术家自选收入《吴冠中画选60s-90s》,该画册收录艺术家40年间的重要代表作,当中仅有66件油画之作,《池塘人家(故乡)》即为代表其90年代的艺术成就的经典作,重要性、代表性不言而喻;创作完成后,艺术家于画背特书「故乡」为题,以此可见其对此作分外的看重之情。而其毕生仅有11件「故乡」主题之作,当中4件已入公立美术馆收藏,彰显此作之珍罕难得。

左:《池塘人家(故乡)》作品画背上有吴冠中亲书「故乡」为题

右:《池塘人家 (故乡)》不仅被收录在吴冠中全集中,亦被收录在艺术家自选画集《吴冠中画选60s-90s》

画面中,吴冠中即描写了一个傍湖而居的邻水人家,黑瓦白墙的建筑参差错落,湖水的倒影办伴随垂柳,漾着静谧的思古幽情,右方参差的树木如舞动般地伸展着身躯,带来一股向上的力量。在此艺术家极为大胆舍弃了对形象细节的写实刻画,转以用磅礡的排笔、极简的几何形体色块组构画面,利用交错的块状和层次关系来创造空间深度。伴随自然景观带的客观重现,带出江南风景自身蕴藏的几何抽象美感;并借鉴传统山水画中对艺术家个人主观情感的侧重,为画面注入东方山水的写意之情,反射艺术家民族情感淬炼的凝聚,通过炉火纯青的「水陆兼程」之形式手段,追求「思乡之情」的画中意境, 历经70年代大江南北写生中掌握的「形式美」,以及80年代水墨画中对「线」的耕耘而寻觅的「抽象美」,终在此作完美共融,浇灌出吴冠中总结的江南风景独有的魅力——「我爱绘画中的意境,不过这意境是结合在形式美之中,首先需要通过形式才能体现。江南白墙、黑瓦、黑门窗之间各式各样的、疏密相间的黑白几何形,构成了具有迷人魅力的形式美。用绘画的眼睛去挖掘形象的意境,这就是我艺术生涯的核心。」

吴冠中《池塘人家(故乡)》

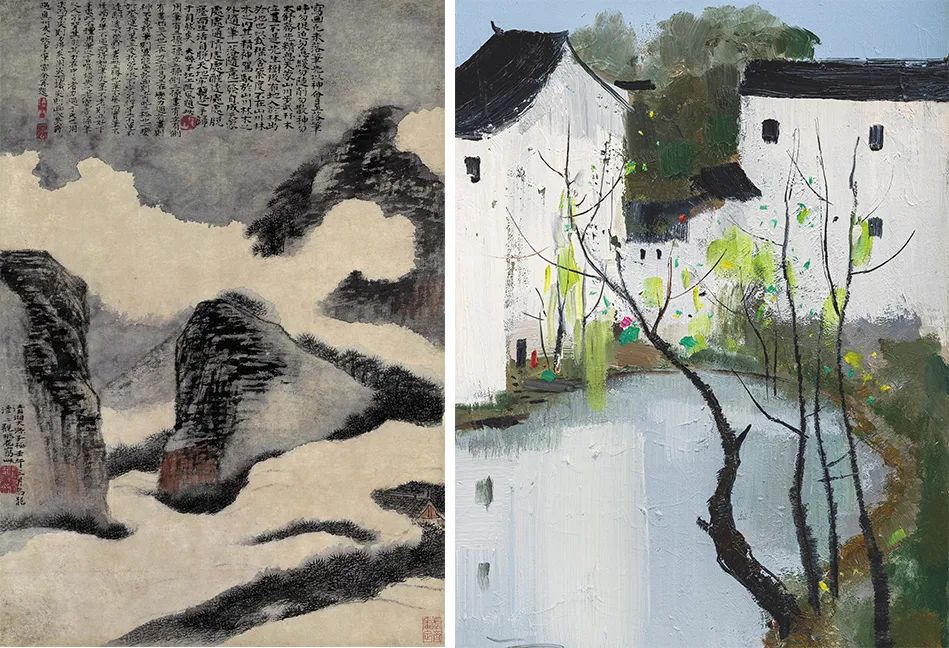

石涛西去,塞尚东来

——东西贯中的沉潜往复

90年代初,吴冠中在深读《石涛画语录》的过程中大受启发,尊奉石涛为「现代绘画之父」,书中石涛反对程序化的「一叠地、二叠树、三叠山」的传统构图法,提出要勇于突破、创造自己的绘画语言等对构图的总结深刻影响了吴冠中此后的构图思维。

左:石涛《云山图》墨纸本,45.1×30.8 cm,清代,北京故宫博物院藏

右:《池塘人家 (故乡)》作品局部

《池塘人家(故乡)》的画面构图即可见吴冠中对石涛的回应,在此,他大胆地把湖泊作为前景,占据几乎一半的面积,而把房舍山树放于后景,以一种半开放的环形结构沿画面中线形成如太极阴阳图式般分为上、下两区,对应——岸上实境、水下倒影的虚实镜像,环形的结构与流水的结合,予人以「循环反复、生生不息」的心理暗示,且与上方的天空、前景斜曲生长的枝条均呈轮廓上的呼应,构成稳固平衡的视觉体验,突显其高妙与布局的用心。

吴冠中毕生仅有11件「故乡」主题之作,当中4件已入公立美术馆收藏,彰显《池塘人家(故乡)》之珍罕难得

吴冠中对水中倒影的虚景描绘尤为用心,通过调整纵笔延展的长度,以及细腻精准的明暗变化,构成水面往外扩散的涟漪,以此反衬房屋的远近与高低,呼应岸上层次若比的白墙。而在沿岸的建筑中,从左至右,两低一高黑瓦屋宇亦巧妙暗藏了视觉律动感的统一。在整体对应的构图结构中,黑与白、绿叶与黄土、河岸边画龙点睛身着红绿色彩的行人,透过对比色彩形成轻快的韵律和跳跃的节奏,吟咏出一首关于故乡的永恒情诗,如唐代诗人贺知章笔下「离别家乡岁月多,近来人事半消磨,唯有门前镜湖水,春风不改旧时波」的恬淡诗境、内蕴勃发的生机与真情。伴随着对家乡的追忆,吴冠中在此若将昔日留学时的艺术初心跟随巴黎的浪漫诗意,共同嫁接至江南故土,赋予白墙黑瓦、流水人家如塞纳河畔般令人神往的流光掠影。

《池塘人家 (故乡)》作品局部

铮铮铁骨,言孺子之志

熊秉明的铭刻艺心

熊秉明

低首牛

铜雕 | 版数:4/8 | 一九九九年作丨23 × 48.5 × 20 cm

Hsiung Ping-Ming

A Cow Lowering Its Head

Bronze Sculpture| Edition: 4/8

Executed in 1999

出版(不同版数)

1999年,《中国当代艺术选集:熊秉明》,山美术馆,高雄,第70至71页

1999年,《熊秉明的艺术—远行与回归》,国立历史博物馆,台北,第40至41页

2014年,《收藏有艺事》,艺术家出版社,台北,第261页

2019年,《收藏有艺事》,四川美术出版社,成都,第306页

展览(不同版数)

1999年5月7日至27日,「熊秉明的艺术—远行与回归」,中国美术馆,北京

1999年6月10日至20日,「熊秉明的艺术—远行与回归」,上海美术馆,上海

1999年7月24日至8月8日,「熊秉明的艺术—远行与回归」,昆明市博物馆,昆明

1999年10月15日至11月7日,「熊秉明的艺术—远行与回归」,国立历史博物馆,台北

2000年1月8日至3月12日,「熊秉明的艺术—远行与回归」,山美术馆,高雄

来源

亚洲重要私人收藏

估价 ESTIMATE:

HKD 480,000 – 680,000

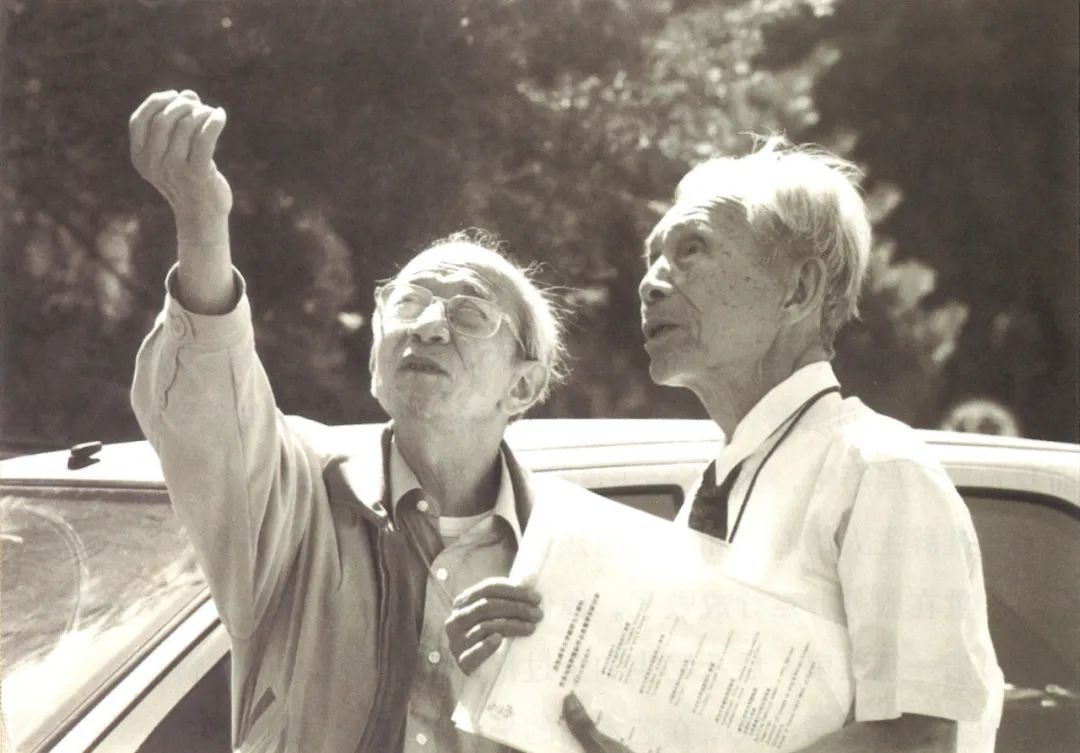

生于南京书香门第的熊秉明,自西南联大哲学系毕业后,于1947年抵达巴黎,并与吴冠中成为室友,相处中对艺术产生了强烈的兴趣,自1948年起潜心致力于创作,1983年法国教育部颁授他「棕榈骑士勛章」,作品更获上海美术馆、日内瓦美术馆、巴黎工艺美术馆等机构收藏。

熊秉明与好友吴冠中

熊秉明的雕塑虽形态多维,但贯注的精神却是一致的,形透骨肉的造型、以钢铁传递意志的创作精神,在其以「牛」为主题的系列创作中,得到了最为深刻的体现,它是吴冠中口中「永恒的题材」,更是熊秉明自述「和我们共同经历过悲苦沉重的日子,在泥泞里踏出了生命的希望」的不屈生灵。

熊秉明「孺子牛」雕塑被立于南京大学

完成于1999年的《低首牛》刻画了一只俯首前瞻、眸光坚定的孺子牛,嶙嶙的体态犹如生命在反复磨炼后留下的烙印,一身傲骨经由艺术家不断的捏塑、铭刻、打磨,直至形成凝重而刚毅的特质,若山石嶙峋的身体表面似不屈灵魂的外显,而肚里却饱满、膨胀,呈现出丰满的生命能量。在其如孺子般低首的姿态中,观者所看到的,是其仍奋力前伸的脖颈、愈发挺立的四肢、以及了望远方的神情,在强明的肌理感、空间体量上,为其灌注精气与灵魂。熊秉明曾言:「雕塑要充分表现其存在的生命力」。正是透过这「以形写魂」的雕刻手法,使他立于中西雕塑的双向维度,以东方的民族精神与西方的表现张力,铭刻群体生存意志的最佳例证,以不变的艺心载道,锤炼出不朽的灵魂块面。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号